L’Angola à 50 ans : ressources, troubles et un carrefour politique

Alors que l'Angola célèbre un demi-siècle d'indépendance, cet événement met en lumière à la fois les opportunités et les paradoxes de l'Afrique postcoloniale.

Une femme se tient debout dans un quartier de Cabinda, l'enclave angolaise qui représente environ la moitié de la production de pétrole brut du pays. © Getty Images

Alors que l'Angola célèbre le cinquantième anniversaire de son indépendance, cet événement met en lumière à la fois les opportunités et les paradoxes de l'Afrique postcoloniale. D'un côté, c'est un pays riche en ressources précieuses et stratégiques, notamment une population jeune et dynamique et d'importants gisements de minéraux et d'hydrocarbures. De l'autre, il est marqué par une pauvreté persistante et généralisée et une situation politique instable que certains qualifient de « libération sans démocratie ».

Le 11 novembre 1975, l'Angola accédait officiellement à l'indépendance. Pour le Portugal, encore sous le choc des bouleversements politiques de la Révolution des Œillets de 1974, la décolonisation devenait la priorité absolue. Pourtant, en Angola, ancienne colonie, la question de la légitimité du représentant du peuple était loin d'être réglée. Le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) et le Front national libéral d'Angola, implantés dans différentes régions, proclamaient tous simultanément l'indépendance.

Il en résulta la guerre civile angolaise dévastatrice (qui se déroula par intermittence de 1975 à 2002), l'un des conflits par procuration les plus marquants de la Guerre froide. La guerre prit fin définitivement avec la mort, en 2002, du leader controversé et charismatique de l'UNITA, Jonas Malheiro Savimbi. Dans les années qui suivirent, la démilitarisation et l'intégration, par le MPLA au pouvoir, des élites de l'UNITA, ainsi que leur coopération, créèrent les conditions d'une paix durable.

×

chiffres clés

Principaux développements dans les investissements pétroliers et miniers de l'Angola

2002 : Fin de la guerre civile angolaise

2004 : La Banque d'import-export de Chine (EXIM Bank) s'engage à verser 2 milliards de dollars de prêts garantis par le pétrole pour la reconstruction

2004 : La société chinoise Sinopec commence à acquérir des participations dans les blocs pétroliers offshore de l'Angola.

2015 : La société chinoise Sinochem signe un contrat d’approvisionnement en pétrole de 10 ans avec la société angolaise Sonangol.

2018 : TotalEnergies lance le projet Kaombo, d'une valeur de 16 milliards de dollars, le plus important projet de développement pétrolier en eaux profondes offshore jamais réalisé en Angola.

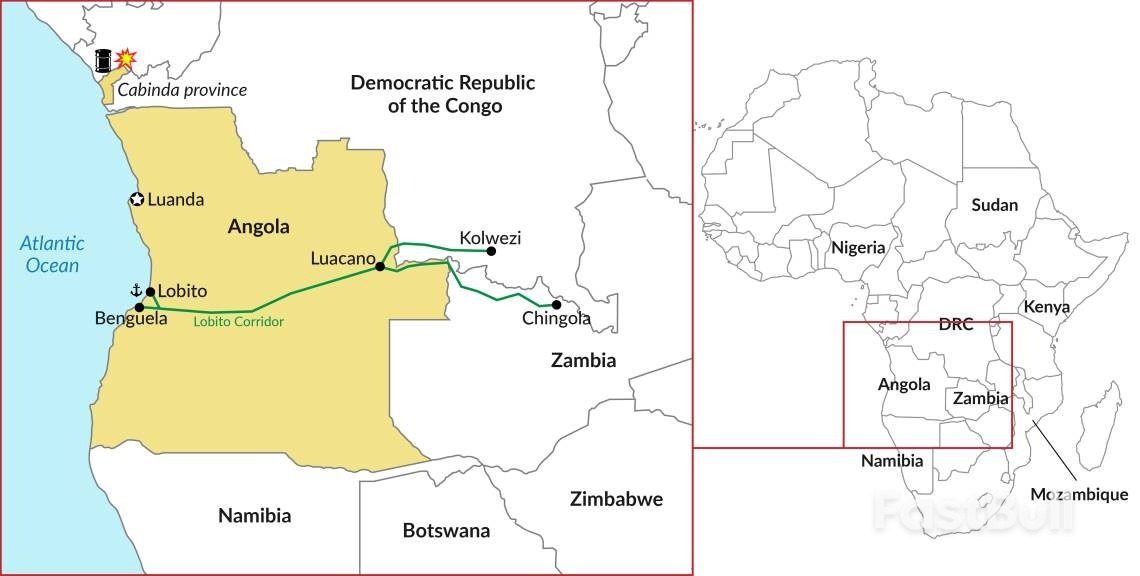

2023 : Lancement du projet de ligne ferroviaire d’exportation du corridor de Lobito, reliant l’Angola, la Zambie et la RDC, avec le soutien des États-Unis et de l’UE.

2023 : L’Angola quitte l’OPEP en raison de son incapacité à respecter les quotas de production.

2024 : Rio Tinto signe un contrat d’investissement minier garantissant 35 ans de droits d’exploration et de production

Juillet 2025 : ExxonMobil, Azule Energy et Sonagol EP prolongent leur contrat de partage de production jusqu’en 2037

Septembre 2025 : L'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants, Sonangol, Shell et Chevron signent un nouvel accord d'exploration et de production.

Novembre 2025 : Shell signe un accord d’exploration avec le ministère des Ressources minérales

Novembre 2025 : L’Inde exprime son intérêt pour une future coopération pétrolière avec l’Angola

Novembre 2025 : Les ministres des Mines de l’Angola et du Botswana discutent des efforts déployés pour prendre le contrôle du producteur de diamants De Beers.

Le défunt président angolais José Eduardo dos Santos, qui a gouverné pendant 38 ans (1979-2017) et est devenu l'un des « présidents à vie » d'Afrique, a supervisé cette transition. Pourtant, malgré son rôle dans la stabilisation du pays, qui lui a valu le surnom d'« architecte de la paix », son héritage a été terni par des décennies de corruption et l'incapacité à transformer le boom pétrolier angolais en une prospérité partagée. À son départ du pouvoir en 2017, il était profondément impopulaire.

Son successeur, João Lourenço, a été élu président en août de la même année et occupe toujours cette fonction. Il a dû relever le défi de redynamiser le MPLA, parti toujours dominant mais affaibli, au sein d'un système d'autoritarisme compétitif – où la concurrence politique existe, mais où les règles du jeu restent biaisées en faveur du parti au pouvoir . Ses promesses de lutter contre la corruption ont été accueillies avec enthousiasme, de même que sa décision d'écarter les proches de Dos Santos des postes d'influence, y compris au sein du bureau politique du MPLA.

Cet élan s'est toutefois rapidement essoufflé. Le MPLA est toujours au pouvoir, mais son influence politique s'érode, notamment auprès des jeunes urbains. Parallèlement, l'économie angolaise demeure prisonnière d'une dépendance excessive au pétrole et les responsables politiques utilisent les ressources de l'État pour entretenir des réseaux de clientélisme.

Les troubles populaires en Angola ont été réprimés.

Les récentes manifestations , qui ont débuté à Luanda, la capitale angolaise, et se sont étendues à d'autres villes, ont fait au moins 30 morts , des centaines de blessés et 1 500 arrestations. Déclenchées par la décision du gouvernement de supprimer progressivement les subventions sur les carburants, ces manifestations s'inscrivent dans un mouvement de contestation sociale plus large observé en Afrique subsaharienne ces dernières années, notamment au Soudan (où elles ont conduit à la chute d'Omar el-Béchir ), au Nigeria , au Mozambique , en Zambie et au Kenya .

Avec un prix du carburant d'environ 0,33 dollar le litre, l'Angola affiche des prix parmi les plus bas du continent. Toutefois, il est devenu évident que le maintien de prix artificiellement bas est intenable, le gouvernement étant confronté à une dégradation des finances publiques, à une dette croissante et à la volatilité des marchés des matières premières. En Angola, les subventions aux carburants ont coûté près de 3 milliards de dollars pour la seule année 2023. La guerre en Ukraine a encore fragilisé les pays producteurs de pétrole comme le Nigeria et l'Angola qui, malgré leurs abondantes ressources en pétrole brut, importent des produits pétroliers raffinés à des prix élevés sur le marché mondial, faute de capacités nationales de traitement et de raffinage.

L'enclave de Cabinda concentre environ la moitié de la production pétrolière angolaise et a récemment été le théâtre d'affrontements internes. © GIS

L'enclave de Cabinda concentre environ la moitié de la production pétrolière angolaise et a récemment été le théâtre d'affrontements internes. © GIS

La suppression des subventions affecte directement les populations urbaines qui dépendent des transports en commun (notamment le système de taxis collectifs en minibus appelé « candonga ») et fait grimper les coûts de production, de transport et de stockage des aliments. Les ménages qui consacrent la majeure partie de leur revenu disponible à l’alimentation et aux transports se trouvent alors confrontés à une pression encore plus forte.

La dernière réduction des subventions a entraîné une hausse de 33 % du prix des carburants. Cette situation, conjuguée à la hausse du salaire minimum en septembre, porté à 100 000 kwanzas (environ 110 dollars) par mois après son relèvement à 70 000 kwanzas en 2024, devrait accentuer les pressions inflationnistes.

Les manifestations et la répression qui a suivi ont mis en lumière le recours excessif à la force et aux arrestations arbitraires par la police, ainsi que la propension des autorités à qualifier rapidement les protestations de rébellions. Ces agissements caractérisent en partie les régimes autoritaires compétitifs. Les manifestations en Angola, comme ailleurs en Afrique, témoignent de la frustration croissante d'une population majoritairement jeune. Soixante-trois pour cent des Angolais ont moins de 24 ans. Nombre d'entre eux ne perçoivent aucune perspective économique, le chômage chez les 15-24 ans étant estimé à plus de 50 %. À leurs yeux, la légitimité du MPLA en tant que mouvement de libération n'est plus reconnue.

Les promesses non tenues de l'Angola ont des conséquences

L'administration Lourenço a mis en œuvre des mesures importantes, telles que des réformes judiciaires et l'Initiative de recouvrement des avoirs volés (SARI), plus symbolique, qui semblent avoir porté leurs fruits. Le gouvernement a également réussi à réduire la corruption. En 2014, l'Angola occupait la 161e place sur 180 pays dans l'Indice de perception de la corruption de Transparency International ; dix ans plus tard, il occupait la 121e place. Autre mesure importante : la loi de 2018 sur l'investissement privé, qui a facilité les investissements internationaux et nationaux en simplifiant les procédures, en supprimant l'obligation de partenariat local dans plusieurs secteurs et en abolissant le seuil d'investissement minimal pour bénéficier des avantages fiscaux.

Ces changements, bien que positifs, s'avèrent insuffisants et trop tardifs, car les Angolais continuent de subir la double pression de l'autoritarisme politique et de la pénurie matérielle. Des obstacles structurels persistent et freinent la croissance économique : une forte dépendance au pétrole (le brut représente encore 95 % des exportations et 60 % des recettes budgétaires), des infrastructures déficientes, une bureaucratie excessive et un secteur privé encore balbutiant.

La fluctuation des prix du pétrole sur les marchés mondiaux représente un défi pour le gouvernement : si le prix du Brent chute sous le seuil de 70 dollars le baril utilisé pour le budget national, les activités gouvernementales doivent être restreintes. La baisse des prix a également des répercussions sur les opérations en mer, dont beaucoup pourraient devenir non rentables. Par ailleurs, l’ère du financement facile est révolue, le modèle de prêt garanti par le pétrole qui a longtemps caractérisé les relations économiques de l’Angola avec la Chine étant désormais obsolète.

De ce fait, la suppression des subventions est devenue impérative, nécessaire pour renflouer les finances publiques et assurer la continuité des services publics. Toutefois, ces coupes budgétaires auront des conséquences politiques, susceptibles d'influencer la période préélectorale et de compromettre davantage les chances du MPLA lors des élections présidentielles et législatives de 2027.

À l'instar de la ZANU-PF au Zimbabwe ou du FRELIMO au Mozambique, le MPLA est devenu le parti dominant en Angola après l'indépendance. Malgré la fin du mandat de José Eduardo dos Santos en 2017, le régime continue d'opérer dans un cadre d'autoritarisme compétitif. Cependant, le malaise croissant du MPLA face à l'électorat est manifeste, notamment à travers le report répété des élections municipales. Comme dans d'autres pays africains, le principal défi pour ces partis hégémoniques post-indépendance, qui contrôlent les ressources de l'État et l'appareil sécuritaire, provient d'une jeunesse urbaine, connectée et de plus en plus mécontente.